花火 第6回演奏会プログラムノート

モーツァルト:交響曲ハ長調KV.551

モーツァルトのハ長調の交響曲KV.551は、「ジュピター」の別名でよく知られています。ジュピターはローマ神話の最高神ユピテルの英語読みで、ギリシャ神話でいえばゼウスのこと。モーツァルト自身が与えた名前ではないにせよ、神々の中の神、至高の存在を表すこの名称は、古典派交響曲の最高峰たる作品の“天上的な響き、崇高な芸術性”を示すものとされてきました。

モーツァルト最後の交響曲はもちろん比類ない大傑作で、まさに「ジュピター」と呼ぶにふさわしい存在なのですが、一方でこの名前は、端正な古典美と明澄性に満ちた純粋無垢な芸術、いわば19世紀のモーツァルト像であった「アポローン的」な芸術という雰囲気で使われることが多いような気がしませんか? この裏返しとして20世紀に強調されたモーツァルトの「デモーニッシュ」な側面はト短調の交響曲に任せてしまって、ハ長調はそういった翳りのない、輝かしい光がみなぎるオリュンポスの壮麗な神殿のごとき音楽だといったイメージが一人歩きするような。

しかし、神話のジュピターがときに雷を振りかざす猛々しい面を持ち合わせているように、このハ長調の交響曲も、単に美しいだけではない、激しいエネルギーに満ちた音楽であることは、曲を聴けば(あるいは演奏すれば)すぐに分かります。モーツァルトの理解に「デモーニッシュ」という観点を持ち込んだアルフレート・ホイスは、この概念の特徴を「唐突なもの、計算できぬもの、悟性によってコントロールし得ぬもの」と指摘しました。これを考えるとき、最初から悲哀の表情で始まるト短調よりも、明るく輝かしい響きの中に突然異質なパッセージが紛れ込むジュピターにこそ、デモーニッシュな力の深淵が見えるように感じます。

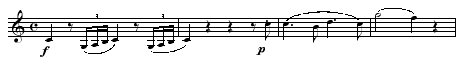

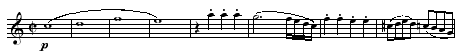

第1楽章Allegro vivaceは、全合奏による力強いハ音の三連発で開始されます。最初に強烈なパンチをくらわせてすぐにレガートの優美な旋律と交代するという手法は、たとえばベートーベンのエロイカ交響曲にも見られる(ただしこちらはユニゾンではなくて主和音)のですが、ここでは二発目、三発目が激しい前打音を伴っているところが特徴です。エロイカの冒頭が神殿の不動の列柱を思わせるとしたら、ジュピターはもっとダイナミックな、激しく回転する火柱のようなイメージでしょうか。この前打音は、第1楽章を通じて(そして終楽章でも)上昇したり下降したり、三連符だったり三十二分音符だったりと姿を変えつつ随所に登場し、端正なフレーズに強烈なパトスのエネルギーを与えていきます。

第2主題が登場したあと、全休止を挟んで突如現れるハ短調の楽節は、この楽章で最もデモーニッシュな瞬間のひとつでしょう。わずかに2小節だけ荒々しい短調を響かせるとすぐにハ長調に転じ、さらにト長調へと色彩が目まぐるしく移り変わっていきます。バイオリンが2オクターブ急降下してからぐんぐん上昇する背景では、金管がこの曲の最高音を経由する分散和音を奏でてエネルギーを高めます。変幻自在で多元的な要素とパワーが凝縮されるという、この曲の魅力をよく示す部分です。

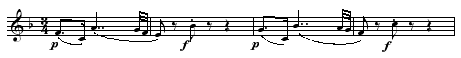

第2楽章Andante cantabileは、弱音器を付けたバイオリンで優美に歌い出されます。しかし、2小節目にしていきなり全合奏の唐突なフォルテ。のんびりうたた寝をしている場合ではありません。美しい調べに陶酔していると、急に雲行きが怪しくなったり強奏が割り込んだり、音楽は刻々と表情を変えていきます。まるで木陰に潜んでいるデーモンが、夢に忍び込んでいたずらをするかのような、驚きと変化に満ちた楽章です。

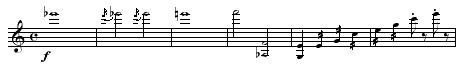

第3楽章Allegrettoは躍動感に溢れる素敵なメヌエットです。半音階を含んで下降する音型がなんども繰り返し現れますが、それはだんだん手の込んだ形に変容し、豊かさを増していきます。トリオの後半では、デーモンが顔を出して緊迫した短調になり、このとき木管と第1バイオリンがフィナーレの「ジュピター動機」を先取りして奏します。

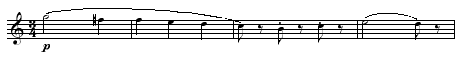

第4楽章Molto allegroは、名高い「ジュピター動機」で始まります(この動機が、第1楽章、第2楽章にも含まれるとか、最初の交響曲KV.16にも現れるとかいったお宝探しは、取り敢えずどうでもいいことにしましょう)。ドレファミという音型は、シンプルなだけに印象深く、終楽章を通じてここぞという場面で登場し、ときには高貴に、ときには荒ぶる響きで雄弁に語りかけます。

冒頭のテーマに続いて現れる、付点のリズムと八分音符の下降音型は、この楽章のもう一人の主役です。展開部ではこのフレーズが、4つの声部をまたにかけて追い駆けっこを行い、フェイントあり、反向あり、もちろん多彩な転調ありの、めくるめくポリフォニーが繰り広げられます。そして終結部の有名なフガートでは、5つの声部・5通りの動機を組み合わせた神業のごとく複雑な織物の中から「ジュピター動機」が浮かび上がり、見事と言うほかない堂々たる結尾で曲を締めくくります。

この楽章でもデーモンの存在は感じとれますが、様々な要素が息もつかせぬ勢いで展開する圧倒的な音楽の流れにあっては、むしろカール・バルトによる次の表現がぴったりあてはまるでしょう。「その中核で起きることがらは、むしろバランスの壮麗な破調、